武当一梦:从观光到沉浸的转身

武当一梦:从观光到沉浸的转身

记者 李世醒

清晨五点半,天光未亮,武当山金顶已挤满等待日出的游客。他们裹着棉衣,在寒风中呵出白气,只为捕捉云海之上那一抹金光。

几十年来,游客往往匆匆而来——登顶、拍照、下山、离开。对多数游客而言,这座世界文化遗产仅是“打卡地”。然而,今天的武当山正悄然转身。

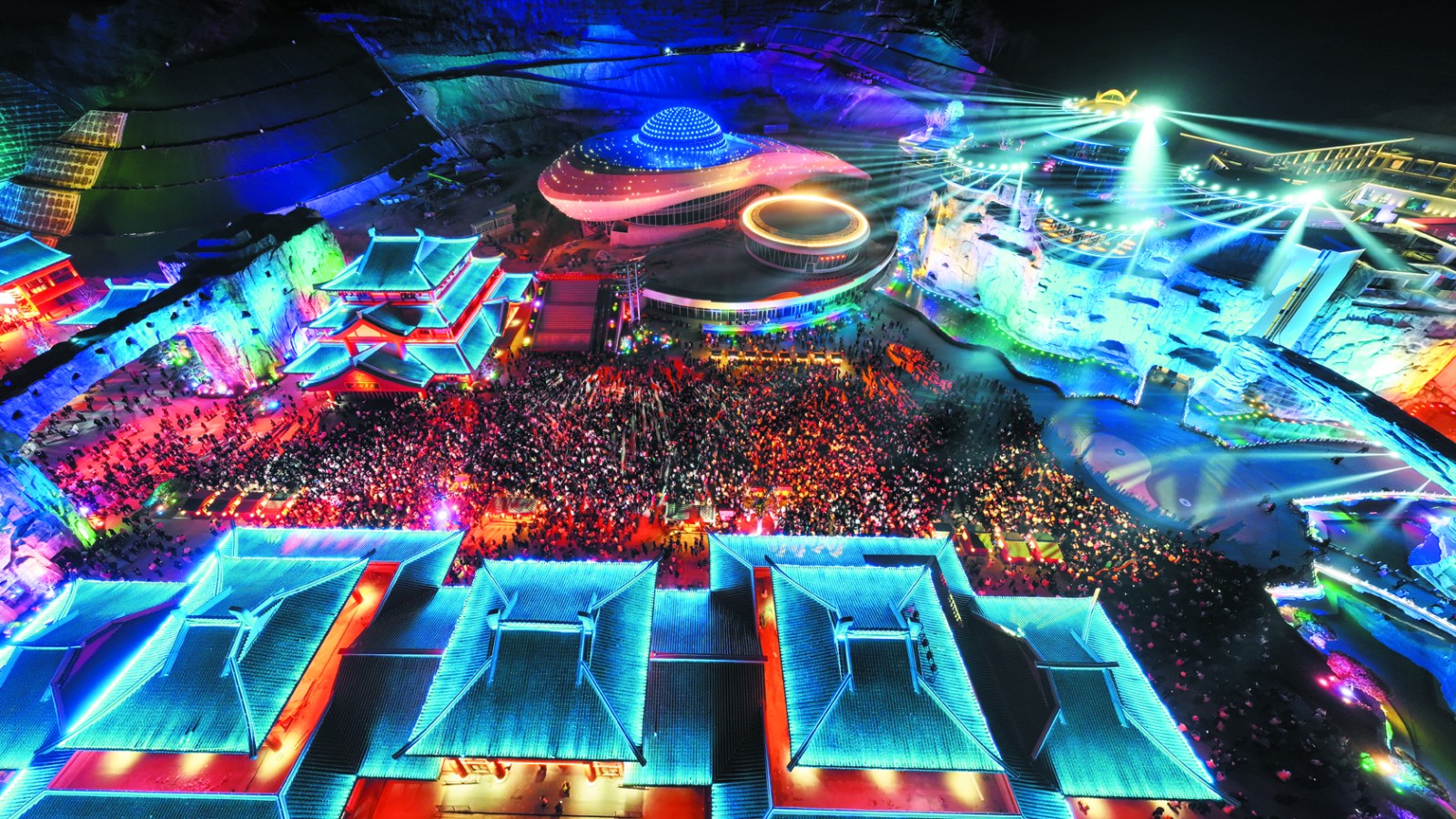

夜幕降临,山下的“武当一梦”与“太极之夜”街区渐次苏醒。光影交错间,游客穿行于沉浸式演艺与文创市集之中,武当山的故事正以全新方式被讲述。

科技赋能,重塑文化体验

夜晚的“武当一梦”园区人声鼎沸。来自北京的游客李多然举着手机,专注记录夜空中的景象——数百架无人机以精准轨迹,勾勒出巨大的太极图腾,随后渐变成真武大帝持剑凌云的画面。

“这是我见过最精彩的无人机表演!”他感叹道。这段视频在24小时内于社交媒体收获数万点赞。

百米之外的控制中心,大屏幕上的数字讲述着另一重变化:自2024年10月1日开业以来,“武当一梦”累计接待游客70.04万人次,实现旅游总收入2493.7万元。

“过去的武当山,就像‘过路财神’。”武当山文旅局负责人比喻道,“游客平均停留仅6小时——坐车登山,看完金顶便离开。我们虽收了一张门票,却错失更多消费可能。”

转机出现在2022年9月。《湖北省文旅高质量发展三年行动计划》将“武当突破”列为首要工程,提出“以山下沉浸式项目激活山上存量资源”。

于是,“武当一梦”——这座占地5.4万平方米的文旅综合体应运而生,涵盖沉浸式演艺、数字文化体验、非遗活化三大板块。

在70分钟的主秀中,现代青年王小凡入山问道,回溯武当修建历史,体验太极拳法,最终在金顶获得人生启示。演出融合戏剧、舞蹈、武术、杂技等多种艺术形式,生动演绎武当文化。

除主秀外,宴饮式演艺《大话武当》、巡游演艺《仙界迎宾》等让游客沉浸式感受武当魅力;球幕影院《太极武当》与VR体验“入境武当”以数字化手段带来全新玩法;非遗美食街、汉服换装馆、文创市集则将文化符号转化为可消费体验;无人机表演与烟花秀更为旅程添彩。

数据是最有力的证明:自2025年春节运营以来,“武当一梦”的“文化场景化”策略成效显著——游客在武当山日均消费从98元跃升至352元,停留时间从6小时延长至2.8天。

街区活化,延伸消费场景

傍晚,当最后一班观光车驶离,“太极之夜”街区的灯笼次第亮起。来自法国的设计师马克原计划仅停留一日,却被这个融合“微醺湖岸市集+国潮艺术街区+太极微演艺”的沉浸式空间吸引。

“原本打算看完金顶就去武汉,但这里的夜文化让我改变了行程。”马克在朋友圈写道。他发布的九宫格照片中,有穿汉服打卡的年轻人,有融入太极招式的现代舞表演,还有道文化元素的国潮艺术品。这正是“太极之夜”的定位——不仅是住宿地,更是全天候文化消费场所。

晚上八点,《侠影霓裳》在街区中心广场开演。与传统演出不同,这些“微演艺”时长15–20分钟,采用角色扮演与互动形式,在街区不同角落轮番上演。

“我们不仅需要观众,更欢迎参与者。”武当山文旅集团副总经理陈聪解释道,“当游客能跟随‘武当七侠’学习招式,或与‘太极熊猫’互动拍照,文化体验便变得亲切而难忘。”

这种“细致入微”的情绪共鸣策略成效显著。数据显示,街区内19处网红打卡点,平均每处每日产生超300次社交分享。国潮美学与道文化的融合设计,让年轻游客自发成为项目的“传播大使”。

目前,“太极之夜”街区日均客流量达6000人次,周末突破万人。更重要的是,它与其他新业态形成良性互动:看完“武当一梦”的游客自然流向“太极之夜”,而“太极之夜”的夜文化体验又增强了过夜需求。

武当山的新业态不仅限于新建项目,更体现在对现有资产的盘活与改造。

玉虚宫曾是武当山建筑群中最大宫殿之一,但周边区域长期未能有效利用。通过精心规划,这里已成为集文化体验、休闲娱乐于一体的综合区域。

“我们对老建筑采取‘针灸式’改造,而非大拆大建,”陈聪解释,“在关键位置植入新功能,让整个区域逐渐活化。”

如今的玉虚宫片区,古老建筑被赋予新功能而外观依旧,形成古今对话的独特氛围。白天,游客参观历史建筑;夜晚,灯光秀让古建焕新,配合文创店铺与体验区,成为游客流连的文化空间。

即将开放的武当山数字客厅,代表了文旅融合的另一方向。游客可通过VR“穿越”至明代,亲眼见证古建筑群的修建过程,或与“虚拟张三丰”学习太极拳。

在新业态带动下,武当山文旅生态实现重构。2025年上半年,武当山特区累计接待游客798万人次,同比增长37.35%。

从单一观光到多元体验,从“过路”到“沉浸”,武当山的变革是中国山水名胜转型的缩影。在保护与发展、传统与创新之间,武当山正探索属于自己的路径。

编辑:于子涵