全是狠活!湖北“尖刀”,震撼亮相!

全是狠活!湖北“尖刀”,震撼亮相!

2025年11月5日,武汉产业创新发展研究院一楼,在习近平总书记一年前曾驻足过的“科创大树”下,湖北42项关键技术攻关“尖刀”工程成果亮刃出鞘、集中展示。

2024年11月5日下午,习近平总书记在武汉产业创新发展研究院考察。(图片来源 新华社)

42项代表科技最高锋芒的成果背后,是湖北以习近平总书记重要讲话精神为指引,以 “奋力打造具有全国影响力的科技创新高地”为使命,系统性推进科技攻关的壮阔图景。

近日,湖北日报全媒记者走进湖北关键技术攻关“尖刀”工程成果展,透过“尖刀”技术的锻造密码,解码湖北的发展基因与核心优势。

01

谁在承命而行,冲破封锁亮锋芒

“科技高峰和产业高峰都要靠我们自己去攀登”——这是2024年11月习近平总书记考察湖北时留下的殷切嘱托。

国家所需,即为湖北所向。作为科教大省,“湖北有金刚钻,必须要揽瓷器活”。

展示现场,火柴盒大小的全球首款145GHz调制器让人眼前一亮。电光调制器作为光通信系统中的关键核心器件,承担着光电信号转换的功能。

“GHz即吉赫兹,数值越高传输速率越大,我们的指标已超越国际先进水平一倍,硅光互连芯粒的传输速度位居全球第一。”现场汇报“超高速混合光子集成芯片”成果的国家信息光电子创新中心总经理肖希介绍。

国家信息光电子创新中心无尘实验室内,一片晶圆正被切割成一颗颗芯片。(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

4年前,我国仅能生产带宽40GHz以内的电光调制器,高端产品长期被国外垄断,不仅昂贵而且采购困难。肖希团队持续自我加压、突破极限,成功攀上技术高点。

“到了6G时代,传输的速率要比5G高10倍以上,我们调制器带宽也是在全球率先突破了145GHz,在全球应该是带宽最好的一个。”肖希的话语中透着自信。他介绍,近期团队又迈上了一个新台阶——研制出了170GHz的调制器,已经进入“无人区”,后续将继续向更高的山峰攀登。

“尖刀”之“尖”在于勇于创造世界纪录,提升科技创新的高度。2022年9月,湖北出台了“尖刀”技术攻关工程实施方案。汇聚力量,同题共答,锚定世界前沿,聚焦“国之大者”。现今,多项科技成果在全球“遥遥领先”,存储芯片、超大功率激光、肺部磁共振成像等一批关键核心技术突破显著。

02

谁在聚火成钢,打通堵点淬尖锋

总书记嘱托湖北“在推进科技创新和产业创新上开拓进取”。

产业所困,必是创新所急,但科技成果转化周期漫长。“尖刀”工程构建了独特的“五个一”机制:一款“尖刀”产品、一家接力部门、一个示范场景、一家应用单位、一家投资机构。当政府、产业、高校、科研机构、金融资本、服务机构与应用场景深度交融,湖北“尖刀”创造了速度奇迹。

历时两年,湖北大冶特钢在“尖刀”项目支持下,攻克了特大型轴承钢锭的凝固技术难题,一举拿下3项世界纪录:直径全球最大(8.61米)、全球单体最重(62吨)、轴向承载力全球最高(10万千牛),已应用于18米级盾构机,可连续挖掘10公里以上。现今,这把“尖刀”已成为支撑国家重大基础设施建设的“钢铁脊梁”。

作为“高端装备”与“先进材料”领域的交叉典范,由大冶特钢研制的应用于全球最大18米级盾构机的特种钢引人注目。(图片来源 东楚晚报)

习近平总书记在湖北考察时,听取了华中农业大学校长、湖北洪山实验室常务副主任严建兵教授汇报玉米团队科研成果。“我向总书记介绍,我国玉米籽粒蛋白含量每增加1%,可替代700万吨大豆蛋白。发展高蛋白玉米,可减少大豆进口。”严建兵说。一年来,湖北聚集多学科力量,联合企业推动“边研究、边开发、边应用”,高产高蛋白宜机收玉米培育取得新突破。近日,这一关键基因研究成果登上国际知名期刊《细胞》,且落地转化,已建成万亩示范基地。

以“用”为导向,从“跟跑”到“并跑”,再到“领跑”的跨越,湖北正淬炼最锋利的刃,推动更多科技成果尽快转化为现实生产力。

03

谁在执炬迎风,激励人才刃出鞘

“湖北科教人才优势突出、科技创新能力较强。”“尖刀”的锋芒,不仅源于技术突破,更源于激活创新源泉、人才活力迸发后,一群“追光者”高效协同的淬炼。

在2023年度国家科技奖评审中,湖北省主持完成的19个项目获奖、数量全国第二,李德仁院士获国家最高科技奖。

北斗的主要硬核功能是授时和定位,由我国自主建设、独立运行的北斗全球卫星导航系统,已成国之重器。“用好卫星的时空智能,可赋能万物互联,能实现全球范围遥感数据从获取到应用终端的分钟级‘快、准、灵’服务,创造多个万亿级新质生产力产业。”李德仁院士介绍。

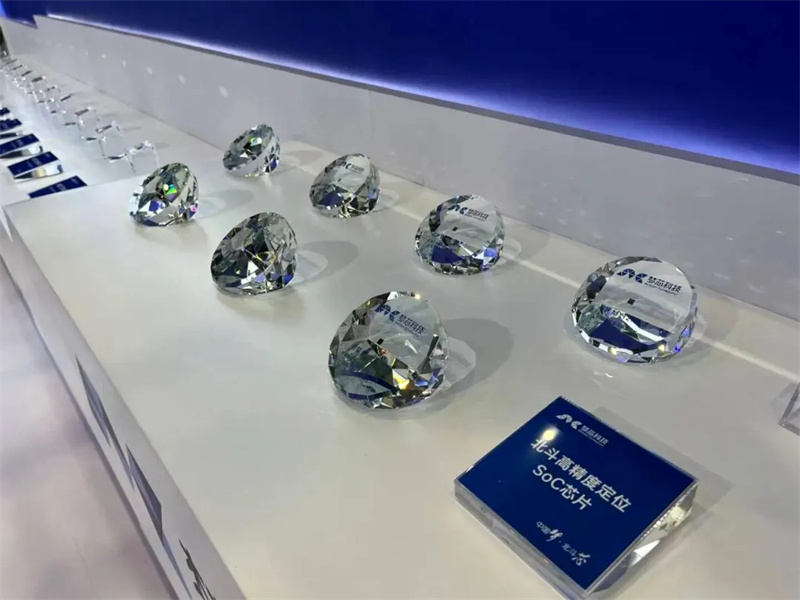

由“北斗高精度定位与授时芯片研制及通导遥一体化应用”项目研发的北斗高精度定位芯片已跻身国际领先行列,精度达亚米级;该芯片已在地质灾害监测预警领域投入应用,累计销售28.7万片。未来,还将在智慧城市、智能网联汽车等领域开展示范应用。这把“尖刀”正催生一大批新业态新模式坚持打基础、谋长远、塑优势。

梦芯科技北斗高精度定位芯片。(图片来源 长江日报)

湖北围绕建设武汉具有全国影响力的科技创新中心,打造了以“1家国家实验室+8个大科学装置+10家湖北实验室+163个国家级创新平台+525家新型研发机构”为主体的科技力量矩阵,汇聚了82位院士、41.5万名研发人员,高层次人才总量居全国第一方阵。

湖北大力引进高层次人才,对战略人才实行“一人一策”;在“楚才引领计划”等政策支持下,既能获得单人最高150万元资助,又可保留编制离岗创业。

“尖刀”工程让创新不再是孤立的闪光点,而是形成星火燎原、百舸争流的壮阔景象,让人才创新活力充分涌流,让湖北优质资源紧密耦合、与产业发展同频共振。

04

谁在砺刃护航,厚植沃土续锋芒

“尖刀”的意义,不仅在于当下的突破,更在于构建持续领先的创新生态。省主要领导在推进“尖刀”工程时强调:“我们依靠科技创新走到了今天,还将依靠科技创新走向未来。”

以改革解难题清障碍,湖北厚植创新沃土。

作为新型研发机构,武汉产业创新发展研究院是湖北科技创新的生动注脚。“尖刀”项目之一,华中科技大学丁汉院士团队“荆楚人形机器人”在研发时曾面临机器人膝关节处关键部件受制于人的困境,该院积极对接高校专家与零部件企业,整合资源、协同作战、系统推进,成功突破国外技术封锁。“我们将持续贡献荆楚力量,助力湖北人形机器人产业发展。”丁汉院士信心满满。在该院,接近1000个项目从种子成长为产业的参天大树。院长李锡玲说:“我们不仅要开展创新探索,更要打造优质生态。”

武汉产业创新发展研究院一楼展出的“荆楚”系列人形机器人。(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

“揭榜挂帅”促进科技成果转化;知识价值信用贷等系列科技信贷产品,累计发放贷款1522.79亿元。积极探索创新容错免责等改革,在全国率先设立技术转移职称评审通道。2024年,湖北技术合同成交额增至5500亿元、全国第三。

“营业执照4天获批,有信心在这里实现世界级科技成果的高效转化。”复旦大学复杂体系多尺度研究院院长马剑鹏与诺贝尔化学奖得主、美国斯坦福大学教授迈克尔·莱维特,以及“蛋白质工程之父”艾伦·费尔斯特组成的“三剑客”,携手武创院共建AI蛋白质设计研究所,成果从接触到落地仅3个月。他们表示,湖北有着高效的行政效率、安心的营商环境。

从长江之畔到光谷腹地,从实验室的显微镜到产业一线的流水线,湖北“尖刀”工程锻造的不仅是技术之刃,更是自立自强的精神之刃、开放创新的格局之刃。42项成果如星辰闪耀,向世界宣告:在科技强国的征程上,荆楚大地必将锻造出更多“国之重器”,为民族复兴注入不竭动力!

专栏上新

当长江经济带的奔腾浪潮邂逅中部崛起的时代号角,当科技自立自强的国家诉求对接内陆开放高地的建设实践,湖北——这片承载着习近平总书记“加快建成中部地区崛起的重要战略支点”殷殷嘱托的土地,正以实干作答时代之问。

今起,本报推出“为什么是湖北”系列报道,透过“尖刀”技术的锻造密码、十万外籍友人的汇聚之因、全球网红的打卡热度、全域覆盖的强劲信号、贯通全国的鲜花枢纽、源源不断的创新灵感、联通世界的“衣橱”魅力,我们将层层解码湖北的发展基因与优势密码。

这一个个“为什么”的答案,既在于湖北得天独厚的区位禀赋、厚积薄发的产业基础,更在于荆楚儿女知责担责、知重负重的奋进姿态。

编辑:张红艳